二木屋とは

屋号と屋敷の由来

二木屋は1998年に小林玖仁男が開業した料理屋です。

小林家は毛利家の家老の家柄で、林肥前守を名乗っていました。明治になり、武家から商人に変わるときに小林に改名。このとき先祖代々の「林」を屋号に残そうと二つの木であることから「二木屋」を名乗り、尾道で缶詰食品業を創業します。

尾道の二木屋で、小林カツ子(玖仁男の曾祖母)は味付けを担当し、料理研究家として活動しました。そのときのレシピを今の二木屋の献立にも取り入れています。

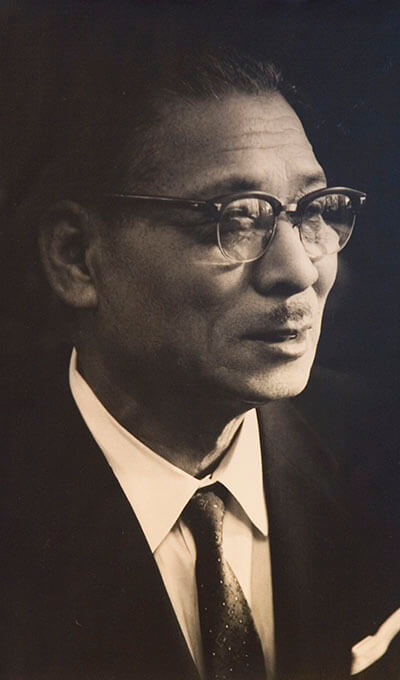

カツ子の息子・小林英三は、発明家・実業家・政治家として活躍しました。東京工業大学卒業後、川口で鋳物業を営み、数々のヒット商品を生み出します。そして政治の道を志し、参議院議員として国政に従事、鳩山一郎内閣(1955年)では厚生大臣を務めました。

この屋敷は、戦時中に軍人の家を疎開用に買い取り、増築を経て今の形になりました。ダイニングの部分が昭和10年建築、洋間は昭和22年に高松宮様ご来臨のため増築され、その後40畳の客間もつくられました。

この屋敷と屋号を生かそうと、小林玖仁男は1998年10月2日に会席料理「二木屋」をオープンしました。そして2002年10月に、政治家の屋敷の遺構として、国の登録有形文化財に登録されました。

二十年目の二木屋

平成十年十月二日、

小林家の古い家をそのままに二木屋をはじめました。 懐かしい味、本物の味、日本の代表食材・和牛、家に伝わる味・・・ お茶事の料理である”懐石”はあえて名のらず、 楽しく集まって食べる”会席”を選んで、伝えるべき日本の味を模索してまいりました。

それから二十年。

五節供の室礼と能楽をはじめとする日本文化の総合劇場として、「過去という未来」を創造し続けてきました。

これからは、

この二十年でお客様のご支持の下で築き上げてきた二木屋を世界へ向けて発信するために、毎日が初心、毎日の勉強、毎日で向上、毎日に感謝という志をもって従業員一同精進して参ります。

ひとつ、五節供をはじめとする年中行事と歳時を伝えること。

ひとつ、京の懐石料理を基本にして、日本料理を伝承すること。

ひとつ、世界無形文化遺産に登録された和食文化を守ること。

ひとつ、日本が生んだ最高食材である和牛を生かすこと。

ひとつ、二木屋初代小林カツ子のレシピと、小林英三発明の籾殻かまど焚きご飯にこだわること。

ひとつ、世界中の食材も取り入れ、日本料理を進化させること。

ひとつ、日本文化をはじめとする、埼玉のアートの発信地にすること。

ひとつ、地元埼玉ならでの雛文化と埼玉県産の食材を大切にすること。

ひとつ、二木屋の料理・室礼文化を、二木屋外でも提供していくこと。

ひとつ、おもてなしの心を今まで以上に大切にすること。

二十年目に、またあらたな十の柱がまとまりました。

Road to Dreams ~夢を夢のままで終わらせない~

創業して二木屋のコンセプトを作り上げた十年、それを発展させた十年を経て、平成三十年十月二日から二木屋は第三世紀に入ります。

屋敷の主

この屋敷の主は、保守が大合同した自由民主党最初の内閣(1955年)の厚生大臣・小林英三。 昭和10年建築の軍人の家を戦中に疎開用として買取り、増築を経て今の形となりました。ダイニングの部分は元の住居。宮殿と洋間が昭和22年頃の増築です。宮殿は40帖の広さがあり、当時から専用の厨房も設えてありました。当時はホテルやホールなどの公共施設が少なく、政治家は、会合や催しを自分の家で開いたため大きな屋敷を必要としました。なお、英三の会社には昭和天皇が行幸(昭和21年),当家には高松宮様がご来臨されています(昭和23年)。

小林英三 (明治25年~昭和47年)

曾祖母のレシピ

当家は毛利家の家老の家柄で、広島県尾道で林を名乗っていました。明治になり武家から商人に変わるとき、小林と改名しましたが、先祖代々の林を屋号に残し、林が2つの木であるところから「二木屋」を名乗り、缶詰食品業を創業。味付けはカツ子(英三母)が担当しました。またカツ子は、料理研究家として講演や料理教室を行ない、百年前のカツ子のレシピを英三は大切にし、今でも当家に残ります。二木屋とは百年の時を経て復興させた当家の屋号です。また、明治の味をカツ子のレシピから再現するのが二木屋の次の仕事です。

小林カツ子 (文久2年~昭和10年)